国が2013年から15年にかけて一律2・5%の年金減額を定めたのは憲法25条(生存権)、29条(財産権)、98条2項(社会権規約)に違反するとして取消を求めた年金引き下げ違憲訴訟で、最高裁判所第二小法廷(尾島明裁判長)は5月31日、東京、山梨、奈良、宮城・秋田、福岡・佐賀、岩手、鹿児島、長崎の8事案に対し、上告を棄却する判決を言い渡しました。昨年12月15日の兵庫事案に続く、不当判決です。

第二小法廷は、6月3日、7日の同時刻に、係属する13事案についても判決の期日を指定。3日間で21事案の判決をまとめて言い渡す予定です。原告と弁護団は「異常な手法」と批判。「一つひとつの事件について、原告らの言い分を真摯に検討したとは到底いえない」として、同日、抗議声明を出しました。

同裁判は、2012年に成立した年金制度の「改正法」に基づく「特例水準(物価スライド特例措置による年金額の据え置き)の解消」を理由に、国が年金減額を決定したことを受けて行ったもの。12万6642人の全国年金者組合員による「不服審査請求」を経て、15年に44都道府県の組合員ら5297人(東京は828人)が国を相手取り、39の地方裁判所に一斉提訴しました。

原告らはこの間、年金支給額を抑制する「マクロ経済スライド」の廃止や、「最低保障年金制度」の実現を求め、法廷で闘争。全国で181人の原告が年金生活者の過酷な実態を法廷で陳述する中で、特に女性の構造的低年金の告発はマスコミに注目され、社会問題に発展するなど、運動の前進につながっています。

司法の劣化に苦言

閉廷後の報告集会で、弁護団が判決内容を説明。3ページの判決文には兵庫事案の判決が引用され、本件とは事案が異なる広範な立法裁量を認めた1982年の堀木訴訟最高裁大法廷判決を踏襲。「世代間の公平」や「年金制度の持続可能性を確保する」という国の主張をうのみにして、「憲法25条、29条に違反するものとはいえない」と、裁判官全員一致で判断しています。

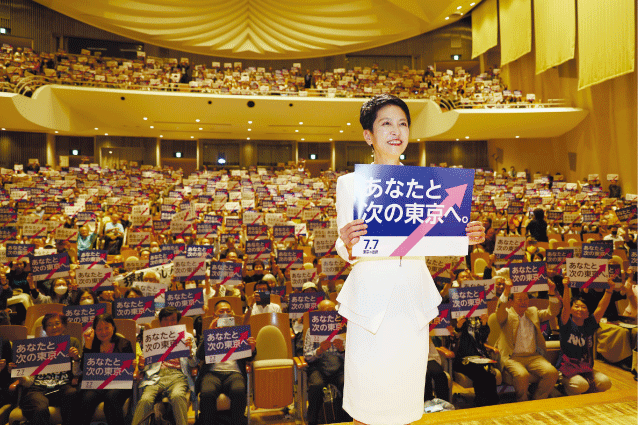

開廷後の判決言い渡し前に発言の許可を得て、最高裁の乱暴な一括判決に抗議した全国弁護団の共同代表を務める加藤健次弁護士は、「非常に手抜きの端折った判決」と批判。東京原告団副団長の田端二三男氏は、「年金者組合東京都本部として、今後も年金制度をより良いものにするため頑張っていく」と決意を述べました。

同日、記者会見も実施。加藤弁護士は、兵庫事案判決の三浦守裁判官による補足意見「このような年金額の給付のみでは、他に収入や資産等の少ない者の生活の安定を図ることは困難であることは否定できない」との指摘に言及。「今の年金生活では暮らせない現状、年金減額でよりひどくなる状況を訴えてきた一つの到達点」であり、「裁判をやった意義は十分にあった。これからがむしろ本番。引き続き、年金の改革を求めていく」と語りました。

小野寺義象弁護士は、「司法の劣化を感じる内容」と苦言。全国年金者組合の杉澤隆宣中央執行委員長は、「果敢な闘いを続けてきたことを、年金者組合の一員として誇らしく思っている」と、原告らを勇気づけました。

抗議声明では、残された事案について引き続き大法廷回付と違憲判断を求めて取り組みを続け、誰もが安心して生活ができる公的年金制度の確立を求めて闘う決意を表明しています。